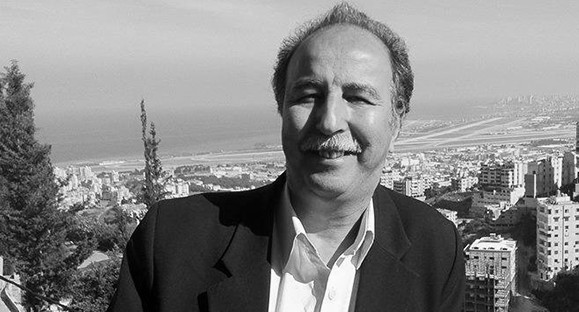

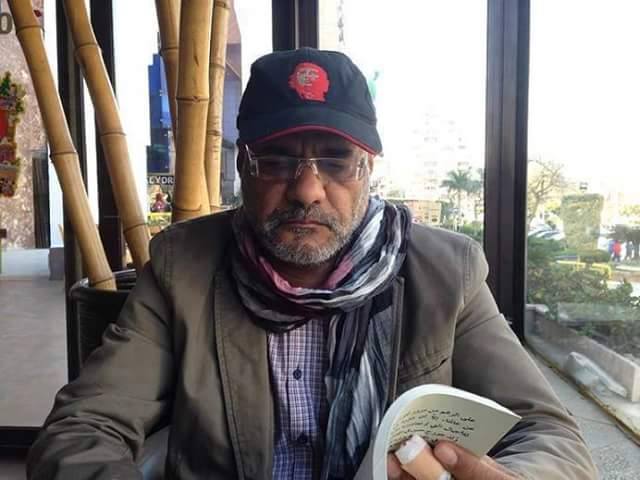

محمد حربي (مصر): ضربت موعداً لحبيبتي “مها” وقلت لها سآتي غداً، أو تأتينني فمضت سبعة عشر عاماً قبل أن يأتي ذلك الغد، ورقص بيننا نهر روّاغ بأسئلة تشبه التنانين في القصص الخرافية .. والتقينا لنعوِّض الأقمار التي ضاعت منا في الطريق والحروف التي لم تلتئم قصصا وأناشيد. دخلتُ مهنة الصحافة في منتصف الثمانينات مخفيا قصيدتي تحت جلدي، بعد أن صارت الكتابة وظيفة، فبكَيتُ أعواماً طُفْتُ فيها حول الأهرام – وأنا المرحلة الثانوية – كَوَثَنٍ حلال. وعندما بدَأْتُ العمل بالصحيفةِ العريقة، اكتشفت أنّني كنتُ رومانتيكياً أكثر مما ينبغي، وأن الأخبار التي كنت أراها قصيدة الصحفي ، وصلاته اليومية التي تتطلّب قداسة العمل ونزاهة الضمير، كانت أمامي جثثاً ميتة مرّتين في بورصة التربُّح والفساد. وعرفت أن الكاهن الأكبر ” هيكل” الذي أردت تقليده – أو الانتقام منه لأنه كان يجبرني صباح كل جمعة على قراءة أكاذيبه المنمقة بعناية لكي يرضى عني أبي أويسمح لي باللعب بعد العصر – لم يكن سوى كاهن يعشق المرايا، وشاعر فاشل.. ولذلك خَلَتْ الصحيفة بعده من النور .ظلتّت زمنا حبيس الصدى الذي كان يلح عليّ لاختراق الجدار الذي بيني وبين نفسي والاعتراف للمرآة بقصيدتي ولو من قبيل البنوة الغامضة… لكنني كنت أخاف القصيدة او اخاف الجهر بها فقد عشت مقارنات قاسية مع كل من يكتب وكنت ارى اني لا استحق ان اكون شاعرا . *ظلَلْتُ عشرين عاماً أقاوم الورَق الأبيض بعدما مزَّق لي أبي أولى قصائدي وأنا في الخامسة الإبتدائية عن مُدَرِّسَتي.. التي وقعت في غرامها وشبهتها بنور المساجد في الفجر، فنلت علقة ساخنة لا تزال آثارها عالقة في خرائط الذاكرة. ثم أخفيت كل ما أكتب حتى لا يراه أخي الأكبر “هشام حربي “، فهو شاعر حقيقي موهوب وأنا نصف شاعر، كما أخبرتني المرآة ذات مساء ونحن نحتسي قصيدتين معتقتين . وخفت أكثر عندما أحسست أن أبي الرُّوحيّ محمد عفيفي مطر يعرف أنني أكتب الشعر خِلسة، وكنت أظن أنه سيقتلني لو عرف أنني أكتب ذلك النوع من الشعر الذي لا يُحبّه – “قصيدة النثر”- فأخفيت عنه وعن العالم ما أكتب حتى لا أغضبه لحظة واحدة.. وكان مطر معروفا بانحيازه لقصيدة التفعيلة وقصيدة المعرفة والقضايا الكبرى وبعدما غافلني ورحل عن العالم ، بكَيْتُ بمرارة لأنّه لم يَقرأْ لي نصاً واحداً، وكلّ نُصوصي طالِعَة من عباءَتِه وابنه شرعية لظله ولو خالفت طريقته المثلى . كلّ شيء يأتيني متأخراً، أم أن الشمس تأخذ وقتاً طويلاً لإعداد غرفتي ؟! أظنّ أن شيئاً واحداً سيأتيني في موعده، وأتمنّى أن تكون قصيدتي إلى جواري لتحكي لكم ولأبنائي ماذا فعلت بي الشمس المتأخرة، وماذا فعلتُ أنا في الوقت الضائع. هل أنقذ الشعر عمري الضائع؟ ربما هل أنقذني الشعر من الجنون وأنا أرى جثتي تسبقني إلى القبر طواعية ؟ ربما هل من مهمة الشعر أن يفعل لنا شيئا؟ ألا يكفي أنه طاوعنا على حماقاتنا وخطايانا ورضي عنا؟ ألا يكفيه أنه صار لعبة أثيرة لنا ونحن أطفال نخطو بحماس إلى الخمسين من دون أن ندري؟ ألا يكفي الشعر أنه كتابنا المقدس السري المعلن الحكيم الأحمق المؤمن الكافر الهش القوي، الذي يمنحنا عالما نستحقه كلما منحناه أعمارنا؟ كم يبلغ عمري الآن سألني صديق فقلت ديوانين معلنين وسبعة في السر يبحثون عن صرخة للميلاد . تعريف: نحن قصيدتنا فلا تعريف للشعر إلا بجسد الشاعر بحياته وموته وأي اصطلاح غير الحياة بكامل عنفوانها لا يرضي آلهة الشعر وشياطينه.. فلا تعريف للشعر سوى موتي الكامل في حرف – أو فنائي بلغة المتصوفة. فيما اسعى لهدمه او بنائه لست شاعرا إلا بقدر ما أنا محوٌ تامّ.. والشعر وخاصة قصيدة النثر التي يقول اصدقائي أني اكتبها – لازلت أقاوم فكرة أنني شاعر – يمنحني حرية لا أجدها في أي شيء بالعالم الواقعي ولا في الصحافة التي احترفها الكون كله لي قصيدة.. وكل ما عشته من محو وفراغ كان انتظارا للتجلّي، وكل ما أفعله الآن مقاومة للضياع وبينهما أعيش كقصيدة، لا أكتب الشعر بل أقرأ ما يتلى علي . لا أدعي الوحي لكنني درويش بلا خرقة او طريقة في الشعر واشكر الشعر الذي منحني فرصة لاعتزال العالم بأوهامهورضي بي مريدا . لا أحلم بتغيير ذلك العالم أريد نقضه كله وبناء قصيدتين لي يبقيان من بعدي لكنس الصور التي لم أستطع كتابتها . اختيار اخترت القصيدة أم هي اختارتني لا أعرف ولا أدعي للآن أني شاعر أنا ألعب باللغة ،وأسمح لها أن تلعب بي كما شاءت وكما شاءت لنا القصيدة. سامحتها علىتأخر زيارتها لمرآتي وكنت على وشك الرحيل وسامحتني لتنكري لبنوتها وعشنا معا الآن لحظة المراوغة نكتب بعضنا بعضا نمتح سويا من ظلال من سبقونا ونلون عباءة الكلام بألواننا أنا والقصيدة شخص واحد ولذلك يصعب أن أصفها من بعيد. أنا قصيدتي وخارجها أتفرج على صورتي *** أنا صورتي وخارجها هناك قصيدة تكتبني **** أنا مرآتي وداخلها صورة تقلد صوتي وتنسخ قصيدتي *** أنا ظلي ومن يمشي فوق النور شيطان يشبه صورتي ويحتسي خمر قهوتي ليمنعني الكتابة *** أتمنى ألا يعرفني العالم كشاعر لأن ذلك خيانة للعلاقة الصوفية بيني وبين نصوصي التي أكتبها لنفسي، سمع العالم بها أم لم يسمع، رضى عنها أم لم يرضَ .. أكتب القصيدة للقصيدة ولنفسي ولا يهمني قرأ العالم نصي أم رجمني بالحجارة… *** آبائي من الشعراء العرب والعالميين كثر، فكل سطر شعري هو مرجع وكل ترجمة هي اشتباك جمالي مع القصيدة. أنا ابن عفيفي مطر وأنسي الحاج وصلاح عبد الصبور ورامبو ووالت ويتمان وفرناندو بيسوا الذي أحسده على نفوسه المتعددة وأتمنى أن أبتكر لي أشخاصا غيري ربما لأعرف شكل القصيدة التي أكتبها من بعيد. أنا ابن المعري والنفري والحلاج وسركون بولص وصلاح فائق ووديع سعادة وسان جون بيرس وشقيق حلمي سالم في رضاعة الإيقاع المخبوء في عباءة الريفي وهو ينزل المدينة حافيا ولو انتعل طين الشرائع.. وأنا تلميذ كل من يكتبون… *** على الرغم من اهتمام قصيدتي بالمعني وعدم تنكرها له رغم بعض المشاهد السوريالية بها الا ان صديقا سألني مرة عن هوية قصيدتي ولماذا يختفي منها المعنى، وتنتفي الرسالة، فقلت له ما قاله يوجين يونسكو يوما ما : “ليست لي رسالة أنقلها لأحد فلست ساعي بريد”. هامش : أصدرت فقط ديوانين هما :والرمل إذا غوى- رقائم طينية و 17 عاما لاصطياد غيمة واحتفظ في ادراج مكتبي بستة دواوين هي جنرال الصدى، ويوميات شيطان متقاعد، وشرفة الغواية، ودست ظلا فانتبهت ،وأمضي بكتابي وحيدا /ولم يعد يتبعهم أحد . لأنني ارى ان الواقع الثقافي في مصر لم يعد صالحا لقراءة القصيدة واكتفي بالفيس بوك ميدانا للعب والتجربة